Taller de Periodismo y Literatura con Martín Caparrós

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano

y Corporación Andina de Fomento Cartagena, 16 al 20 de diciembre

2003

Autora: María Paulina Ortiz/pauort@eltiempo.com.co

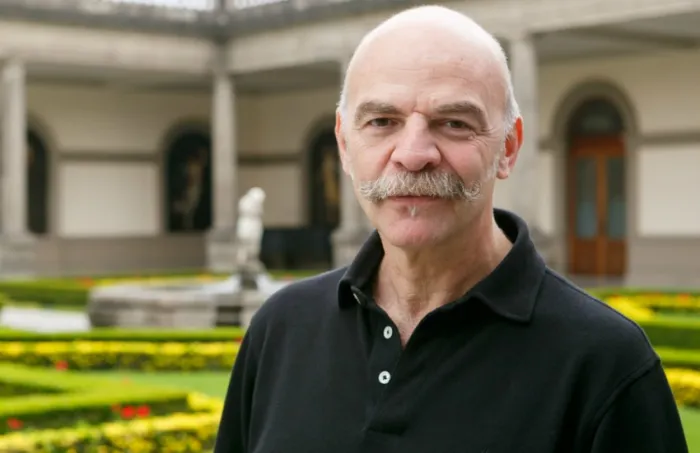

Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957. Trabaja en periodismo hace treinta años. Ha hecho prensa, radio y televisión. Es autor

de novelas, libros de crónicas y ensayos. Sus artículos se publican en varios medios de América y Europa.

La idea decimonónica de que la literatura es ficción tuvo acogida hasta entrado el siglo XX, pero se fue deshilachando. Ahora muy pocos sostendrían una identidad casi absoluta entre literatura y ficción literaria. Para mí la literatura es un conjunto amplio que incluye ciertas formas de periodismo. Yo pensaría que dentro de la literatura, dentro de lo que se hace valiéndose de cierta estructura de palabras y demás, están tanto la ficción como el periodismo. Pero lo que me interesan son los cruces entre ficción y no-ficción; aprender a pensar una crónica, un reportaje, una entrevista como un cuento; tratar de usar las herramientas del relato para mejorar la descripción del mundo que hacemos en los textos periodísticos. Robarle a la ficción lo que se pueda para hacer mejor periodismo.

Primera persona

La primera característica que definió al Nuevo Periodismo fue la primera persona. La primera persona es una manera de decir “yo me hago cargo de lo que estoy diciendo” frente a la supuesta neutralidad y/u objetividad del lenguaje periodístico habitual, la tercera persona. Es curioso: se supone que es una forma de aminorar lo que uno dice, pero es lo contrario. La primera persona se hace cargo y aclara: “esta no es la verdad, es lo que yo digo”. Pone en duda la posibilidad de emitir una verdad y expresa que lo que se emite es un punto de vista –el punto de vista del autor–, cosa que los medios no hacen nunca porque sus pactos de lectura se basan en la suposición de que lo que dicen es la verdad.

Todos los textos, aunque no lo digan, son en primera persona, así estén escritos en tercera. Cualquier cosa que se escriba es necesariamente una versión subjetiva. Escribir en primera persona es solo una cuestión de decencia, de poner en evidencia aquello que son pero no muestran. Nadie puede dar cuenta de una realidad completa sin pasar por el tamiz personal. El truco ha sido equiparar objetividad con honestidad y subjetividad con manejo, con trampa. Pero la subjetividad es ineludible. Simular que no hay alguien detrás de lo escrito es amoral. Contra la apariencia de la objetividad, creo que hay que poner en evidencia la subjetividad. La forma más clara de hacerlo es la primera persona.

Llevamos siglos creyendo que hay relatos automáticos producidos por esa “máquina fantástica” que se llama prensa; convencidos de que los que nos cuentan las historias son las máquinas-periódicos, porque esa máquina hace todo lo posible para que sea así, porque necesita ese pacto para seguir pretendiendo que lo que cuenta es la verdad y no una de las infinitas miradas posibles. Si hay una justificación teórica, y hasta moral, para el hecho de usar todos los recursos que la narrativa ofrece, sería esa: pensar que con esos recursos se está poniendo en evidencia que hay una subjetividad, una persona que mira y cuenta.

Los diarios tratan de imponer “la prosa periodística”, “la prosa objetiva”, que más que objetiva es castrada. Han construido muy cuidadosamente ese modelo que consideramos una escritura transparente. Hemos llegado a la convicción tácita de que cuando vemos cierto tipo de prosa, no hay prosa, no hay escritura, nadie está contando eso. Es el discurso del medio, de la máquina. A lo largo de tantos años de acostumbrarnos, lo creemos. Volver a poner una escritura entre lo relatado y el lector es la manera de decir: aquí hay alguien que está contando. Para que esto suceda, para volver a introducir ese filtro de la escritura, la manera ha sido ir encontrando formas, estilos, estructuras y demás que se opongan y se diferencien de esa escritura transparente de los diarios en las últimas décadas.

No es que esté en contra de la limpieza de una prosa, sino de la fórmula que pretende que ahí no hay escritura. Hay prosas súper limpias que son infinitamente más bellas que otras cargadas, pero también ponen más en escena la existencia del autor. No es la máquina la que escribe sino cada uno de los que trabajan en ella. No existe objetividad escrita. Lo que existe es la honestidad, la decencia, que consiste en contar lo que se sabe, enterarse todo lo posible, y si uno no sabe algo decir no sé. En Amor y anarquía, la biografía que escribí de la chica argentina que murió en Italia colgada en su prisión en 1998 acusada de terrorismo, yo no sabía si la habían matado o si se suicidó. Tenía datos a favor del suicidio pero después de mucho dudar terminé contando que no lo sabía. Era una decisión rara porque una investigación de ese tipo, sobre todo si es un libro, pretende saber cómo fueron las cosas. Es un gesto de honestidad decir que hay datos que uno no sabe.

Para mí esa honestidad ocupa el lugar que los medios quieren hacerle jugar a la objetividad.

Un periódico no se permite decir “No se sabe” y se lanza a afirmar algo de lo cual tiene evidencias relativas. Después se desdice, se hace el tonto, pasa un mes y nadie se acuerda. Los periodistas no se creen en condiciones de permitirse la duda, cuando lo más interesante es si uno puede dudar, y si puede dudar en público, mejor todavía. Es raro, porque lo que se espera es que afirme. En eso se parece el discurso periodístico al discurso político: afirma todo el tiempo. Pero con qué derecho se le dice a alguien lo que tiene que hacer o lo que le conviene. Me molesta la posición del que afirma, prefiero ser el que mira y se pregunta.

Cuando digo primera persona no estoy postulando eso de “cuando yo llegué...”. No estoy hablando de una opinión de fulano. No hay que confundir la escritura en primera persona con la escritura sobre la primera persona. Cuando el cronista empieza a hablar más sobre la primera persona que de lo que lo rodea, deja de ser interesante. Nuestro trabajo es contar el mundo y sus posibilidades, contar algo del mundo que nos parece que le va a venir bien a los lectores.

Cuanta más cercanía, cuanta más pasión se ponga a lo que se hace, mucho mejor. La pasión no es estupidez y la distancia no garantiza ningún tipo de neutralidad. El miedo es que se supone que involucrarse lo hace a uno ir en cierta dirección, yo creo que uno siempre va en cierta dirección. Disimular las ideas que uno tiene sobre algo es más engañoso que hacerlas evidentes. No existe tal cosa como narrar una serie de sucesos sin involucrarse de alguna manera. Lo que se puede ser es decente y narrar los hechos de la manera más responsable posible.

La crónica

Dentro de este género literario que solemos llamar periodismo y que está determinado, si acaso, por el pacto de lectura –que asegura que lo que uno está contando de algún modo sucedió– hay una serie de subgéneros. La crónica es uno de ellos. Me gusta la palabra crónica. Defiendo la idea de crónica y supongo

que la defiendo tanto más cuanto que la crónica es un anacronismo. Me gusta ya para empezar que en la palabra crónica esté la palabra cronos, es decir, tiempo. Obviamente todo lo que se escribe es sobre el tiempo, pero en el caso de la crónica es esa especie de inútil intento de atrapar el tiempo en el que uno vive, por supuesto está condenado al fracaso pero es absolutamente digno intentar una y otra vez.

La crónica tuvo su momento y ese momento pasó. América se hizo a base de crónicas. América se llenó de nombres y de conceptos y de ideas sobre ella a partir de esas crónicas, que eran como un intento increíble de adaptación de lo que se sabía a lo que no se sabía. Hay estos ejemplos notables en que un cronista de indias describe una fruta que no había visto nunca y dice: es como las manzanas de Castilla, solo que es ovalada y adentro tiene carne anaranjada. Obviamente no tenía nada que ver con la manzana de Castilla, pero tenía que partir de algo, no podía empezar de la nada. Partía de lo conocido para llegar a lo desconocido.

Así fue como se escribió América: en esas crónicas que partían de lo que esperaban encontrar aquí y chocaban con lo que sí encontraban. Creo que nos pasa un poco todo el tiempo. Cuando vamos a un lugar a tratar de contarlo o cuando nos enfrentamos a una situación y tratamos de contarla, vamos con lo que creemos que vamos a ver y chocamos con lo que vemos. Me parece que es en ese choque donde se producen cuestiones bastante ricas.

La crónica es un género altamente latinoamericano para el cual los latinoamericanos no estamos del todo equipados. Me resultaba curioso, sobre todo cuando viajaba por ahí, pensar que tenía una gran ventaja –al mismo tiempo gran desventaja– y es que yo como argentino no tengo una mirada programada. Si fuera francés vería todo a través del racionalismo cartesiano; si fuera inglés miraría con los ojos de un lord del imperio; si fuera norteamericano miraría con los ojos del patrón. No perteneciendo a ninguna de estas culturas fuertes, tenemos unos ojos que deben inventarse todo el tiempo a sí mismos. No sabemos desde dónde estamos mirando y eso por un lado es una debilidad y por otro es interesante porque nos obliga a crear el lugar desde el que estamos mirando.

Pero, insisto, la crónica es un anacronismo. Era una forma de contar en una época en que no había otras. Cuando empezó la fotografía, a finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer estas revistas ilustradas en que las crónicas ocupaban cada vez menos espacio y las fotos cada vez más. Entonces lo que hacían era mostrar los lugares que antes describían. Antes de eso había algún grabado, algún óleo, alguna acuarela, pero era muy difícil su reproducción, casi imposible. La forma más fácil de reproducir una mirada sobre un lugar era la forma escrita, prácticamente la única forma de contar el mundo era la escrita.

La fotografía empezó a disputarle ese lugar, luego el cine, luego la televisión. Y quedó claro que la forma escrita es como la más pobre desde un punto para contar el mundo, la que da menos sensación de inmediatez, la que da menos sensación de verosimilitud, la que deja más en claro que uno está mirando a través de los ojos de otro. Esos que son en principio puntos en contra también pueden ser una ventaja y es sobre lo que hay que trabajar: el hecho de que hay una mirada que cuenta, que hay una capacidad de sugerencia de la palabra que la imagen no tiene (la imagen no sugiere, muestra), que hay la oportunidad de entrar a una cantidad de lugares que la cámara no tiene. Las posibilidades de registro de nuestro cerebro por suerte son todavía mejores que las de una cámara. No tenemos que sacar la cabeza y encender la luz roja: estamos en una situación que queremos contar y la recordamos y la contamos. Podemos actuar al escribir.

La crónica se definiría, entre otras cosas, por ocuparse de lo que no es noticia, de lo que no nos enseñaron a considerar noticia. La noticia en general tiene dos posibilidades: o habla de los poderosos o de los que se cayeron por alguna razón (un tipo que cometió un delito, o la víctima, o el accidentado). Pero la gente normal, con perdón de la expresión, no entra en el concepto de noticia que en general manejamos. La información, curiosamente, supone interesar a muchísima gente de lo que pasa con poquita, de los tejes y manejes de los pocos señores del poder. Esa es una decisión política fuerte de la información. Postular que lo que importa es lo que le pasa a ese pequeño sector está de manera tácita imponiendo un modelo del mundo en el cual lo significativo es lo que les sucede a unos pocos y los demás lo que deben hacer es consumir aquello que les sucede a esos pocos.

Me parece que la crónica se revela contra eso e intenta contar lo que le pasa a la gente más parecida a aquellos que leerían esa noticia. La crónica es una forma de pararse ante esa estructura de la información que habla de unos pocos y decir que vale la pena contar lo que le pasa a todos los demás. A veces es más importante, más noticioso, más informativo para mucha gente enterarse de lo que pasa con unas personas en una plaza cualquiera que leer las declaraciones de un ministro. Puede hablar más de sobre su vida, su país y sus circunstancias. Es una lástima que los medios no tomen la idea de que sería mejor contar vidas cotidianas. El periodismo tendría que dedicarse a la vida de todos.

Frontera entre crónica y reportaje

La crónica y el reportaje son géneros distintos, pero cada uno es tan válido como el otro. En general se piensa que en los reportajes hay más análisis que en la crónica. Eso no es consustancial al género. Con la presencia del narrador se puede hacer mucho análisis, sin la presencia del narrador se puede hacer ninguno.

Es confusa la frontera entre los dos. Si es necesario definir lo que diferencia la crónica del reportaje pensaría en la primera persona o en un tono que remita a la primera persona –aunque no se esté diciendo “yo” –, en un tono que de alguna manera incluya más explícitamente la experiencia y la mirada del autor del trabajo. Muchas veces el tipo de material que se consigue para uno y otro es parecido, lo que se cuenta es parecido, pero lo que define la diferencia es eso: si se incluyen o no experiencias y miradas en un lugar visible y preponderante. Aún en tercera persona, la crónica está más cerca de evocar una experiencia personal.

Actitud del cazador

Mirar es central para un cronista. Mirar en el sentido fuerte. Mirar y ver se han confundido, ya no se sabe muy bien cuál es cuál. Sin embargo, entre ver y mirar hay una diferencia radical. Mirar es la búsqueda, la actitud consciente y voluntaria de tratar de aprehender lo que hay alrededor, y de aprender. Para un cronista es definitivo mirar con toda la fuerza posible. Es lo que llamo la actitud del cazador.

Me gusta salir a hacer una crónica porque me parece que me pongo primitivo, que recupero ese atavismo del cazador que sale a ver qué encuentra. Y como sabe que tiene un tiempo limitado, un hambre infinito y así sucesivamente, tiene que estar atento todo el tiempo, mirando, pendiente de qué va a pasar.

Es de las cosas que más me entusiasman: pensar que todo lo que hay por ahí puede ser materia de lo que voy a contar. No pensar que si voy a hablar con el ministro el único momento en el que tendría que estar un poquito concentrado es cuando prendo el grabador y le digo “entonces, ministro, qué opina usted sobre”. Mientras llego, toco la puerta, voy subiendo... todo es posible de ser contado.

Esa actitud del cazador, estar mirando todo el tiempo, es definitiva. Mirar donde aparentemente no pasa nada, donde aparentemente no hay una clara situación periodística. Aprender a mirar de nuevo aquello que creemos saber ya cómo es. Buscar, buscar, buscar. Me gusta que esa actitud se use todo el tiempo en todos lados, pero sobre todo para contar las historias de aquellos que nos enseñaron a no considerar noticia. Enfocar hacia ellos nuestra mirada.

Qué voy a contar

Lo primero que hay que hacer es descubrir qué se quiere contar y desde qué punto de vista. Parece una tontería, pero la ventaja de movimiento que da una buena historia sobre una historia más o menos es extraordinaria. Es cierto que un buen periodista hace algo más o menos bueno con una historia banal, pero localizar una buena historia es importante y vale la pena esforzarse en esa etapa porque va a facilitar el resto. Muchas veces uno no lo toma en cuenta y termina confiando en recursos complicadísimos para salvar una historia que no valía.

Elegir es más significativo de lo que uno cree. Dilucidar dónde está el corazón de la cosa. Definir el foco y hacer que los recursos que se ponen en juego colaboren con él. Preguntarse por aquello que queremos responderle al lector una vez lea el texto. Qué va a hacer que valga la pena, qué lo va a hacer distinto de lo que se cuenta cientos de miles de veces en todo tipo de medios. A menudo historias que podrían haber sido muy buenas pasan justo al costado. Errarla por una pulgada o por una milla da lo mismo. Pero es más penoso errarla por una pulgada.

Si algo le llama a uno la atención especialmente, hay que confiar en que eso va a llamarle la atención a los demás. Confiar en ese entusiasmo por las cosas que a uno le sorprenden y tratar de enterarse por qué suceden esas cosas. Me gustan las crónicas que narran algo que todo el mundo ve todos los días. Me gusta la idea de enfrentarme con lo evidente y hacerlo visible. Una crónica sobre Birmania es fácil, lo difícil es contar la manzana de tu casa. Obviamente la muleta del exotismo facilita mucho las cosas. Uno sabe que tiene que estar mirando y mira con esa virginidad que permite ver en cada cosa lo digno de ser contado.

Yo solía decir que viajaba mucho y escribía crónicas de viaje para ver si alguna vez podía llegar a hacer la crónica de la manzana de mi casa, y de hecho no la he podido hacer. Es interesante contar el propio lugar con una mirada un poco distinta. Existe la superstición de que no hay nada que ver en lo que uno ve todo el tiempo. Esa misma superstición la tienen los lectores: ¿qué me vas a contar si yo lo estoy viendo todos los días?, cuando en realidad está lleno de cosas que contar, con solo rascar un poquito, y ni siquiera rascar: a veces es conectar cuestiones que no lo estaban visiblemente, pensar algo que no suele ser pensado, darle una vuelta de tuerca a algo y hacerlo más interesante.

Me parece que deberíamos tratar de encontrar en cada hecho que uno cuenta aquello que puede sintetizar el mundo. Tomarse el tiempo y el esfuerzo necesarios como para encontrar ese punto de vista, ese foco, ese detalle que haga que algo que uno podría contar y que sería banal, pueda convertirse en algo que por la razón que sea le interese a la gente a quien esa cosa en particular no le importe. Lo que un artículo o crónica debería lograr es que le importe leerla a alguien a quien esa cuestión no le interesa absolutamente nada.

Cuando voy a comenzar un trabajo me da la sensación de que ya todo está contando, todo está entendido, y que mejor me quedo en mi casa. Pero se me pasa pronto. Después de haber elegido lo que quiero contar sigo con la documentación. No está mal leer todo lo que uno pueda. Para mí ahí empieza el trabajo de campo. Lo leído me sirve para aislar cierta data (no creo que lo personal, que el punto de vista, excluya ni la información ni las cifras) y sobre todo para extraer ideas de dónde ir, qué hacer, que después será un diez por ciento de lo que finalmente haré o quizás ni me sirvan. Pero me tranquilizan, me permiten encarar el trabajo.

Llego al lugar con la sensación de que más o menos sé qué voy a hacer en los próximos días: ir a tal parte, entrevistar a tal persona, los temas que voy a tratar, lo que quiero conseguir. Pero cuando llego al lugar trato de no leer más y me quedo sólo con mi cuadernito. Durante mucho tiempo usé anotadores, últimamente uso grabador. Es raro, pero en el mundo contemporáneo llama mucho menos la atención una persona que habla sola que alguien que escribe.

Mientras estoy en la reportería, detrás de una historia, voy tomando notas que son fragmentos del texto que después haré. No ideas ni posibilidades de frases, sino frases que seguramente después corregiré, pero que están ya bastante redactadas. Por eso mi forma de trabajo no implica un empezar a escribir. Lo que hago después es ver dónde pongo cada cosa, como si estuviera editando un video; voy organizado todo y llenándolo de lo que llamo tejido conectivo, como en anatomía, aquello que va conectando una cosa con otra.

En general trato de tener algún contacto en el lugar. Pero me gusta perderme primero, sin muchas ideas creadas. Leo los diarios locales, no las secciones internacionales ni de política nacional sino las páginas de sucesos, las sociales, los clasificados. Me parece que son una fuente del clima muy útil. Trato de meterme en los lugares que sucede aquello que voy a contar, de enterarme de todo lo posible. Es un trabajo de reportería similar a cualquier otro, con la diferencia central de que hay que mirar todo lo que por lo general no se mira.

El principio

Un cronista es un cazador de principios. La presa básica del cronista es un principio. El cronista va por ahí buscando principios. Si encuentra uno ya queda tranquilo, si encuentra seis: ¡esta sí va a ser una buena crónica! El principio no solo va a atraer al lector sino que le va a dar el tono con el cual se va a desarrollar el relato. Después lo que hay hacer es plagiarse a sí mismo, no salirse del cauce que ese principio ha fijado, o si se sale tener muy claro que se está saliendo, por qué, cómo y con qué otro principio (una frase, una idea, un diálogo que pueda justificar el cambio de tono), de manera que el lector no sienta que algo raro pasó sino que hubo un cambio de música, como un discjockey que cambia a propósito.

El principio es lo más importante de cualquier texto. Toda la energía que se le pueda poner a la primera frase es poca porque de eso depende la suerte del resto. Un principio que cuente, que ponga al lector frente a una acción, que inquiete. La primera frase es casi un trabajo publicitario: consiste en concentrar en diez o quince palabras la dosis suficiente de sorpresa, de desconcierto, de intriga, de excitación, como para que digan “quiero comprar ese producto”. En definitiva lo que hacemos es vender un producto, que es lo que viene después. Una crónica puede ser muy buena, pero nuestra primera necesidad es que se lo crea el que la va a leer. Para eso hay que buscarse la manera. La primera frase es muy útil.

Me gusta empezar mostrando algo, no dando cuenta de lo que sucede. En los principios no hay que dar demasiada información, es mejor que sean impresionistas, que busquen producir sensaciones, inquietudes y abran una puerta hacia el resto. No hay fórmulas. Lo que sí hay es un estado de alerta. Estar todo el tiempo pensando que se necesita encontrar un inicio, estar examinando todo lo que se presenta a ver si va a servir para empezar o no.

Uno está hablando con alguien y dice algo interesante... ¿será que eso sirve para empezar? Si uno está con esa actitud de alerta en la búsqueda de un principio necesariamente alguno va a aparecer. Alguno va a pasar el examen. Si durante la reportería uno piensa varias veces “con esto puedo empezar el texto” y acumula varios principios posibles, quiere decir que va a poder renovar el interés y el impacto del texto bastantes veces, abriendo de nuevo, creando otra vez ese efecto.

Decir o mostrar

Una diferencia fuerte entre los modelos periodísticos es la elección entre decir o poner en escena. La elección de la crónica es poner en escena. Por eso necesita más espacio para desarrollar situaciones, personajes, porque apunta a producir en el lector la sensación y no a decirle “la sensación es esta”. Que el lector vea con uno ciertas cosas y reaccione de cierta manera, no decirle por qué debería pensar ciertas cosas. Uno puede decir “La escena era conmovedora” y ya; para construir una escena conmovedora se necesita un desarrollo y cierta habilidad narrativa.

Hay que tener cuidado acerca del partido que uno toma: el de decir o el de mostrar. Obviamente es relativo. Uno puede decir en unos momentos y mostrar en otros. Reforzar una puesta en escena con un subrayado, pero manejándolo, sabiendo que se está frente a estas dos opciones y que la mezcla de ambas es otra opción posible. Teniendo en cuenta que es una mezcla y que se tomó esa opción.

Una de las formas en que la escritura periodística clásica postula su transparencia –para que uno crea que es la realidad directa– es cortando toda puesta en escena, todo espesor, toda descripción. Me parece que de lo que se trata es de espesar las salsas. Hacer que los personajes, los lugares, las formas de hablar, todo lo que pongamos en el texto, tenga carne, espesor. Que tenga materia y no sea esa especie de fotocopia que en general entrega la escritura periodística.

En qué tono contarlo

La elección del tono debe hacerse desde el momento en que se empieza a trabajar en una crónica. El tono en que se escribe algo es central porque comunica toda la sensación alrededor de lo que se está leyendo. Los datos, las palabras, los hechos pueden ser los mismos, pero según como uno los vaya articulando, según el tipo de frase que vaya poniendo, según el tipo de organización, van a armarse tonos totalmente distintos. Si no se toma una decisión desde el principio –“esto lo voy a contar de tal manera”– se mezclan tonos y se hace ruido. El lector va a perderse: “¿cómo así? si yo venía leyendo una cosa y de pronto encuentro otra”. No digo que eso no sea un recurso valido: a veces uno empieza de una manera para seguir después con otra y para volver y para ir. Está bien, si se controla.

El tono que uno le va a dar al texto no se lo imagina en abstracto. Creo que uno se lo imagina a partir de una o de dos frases. La forma de plasmar mejor el tono en que uno cuenta es el principio, son las dos o tres primeras frases.

Uno de los datos centrales del tono es el tipo de palabras que uno usa. Nosotros trabajamos con palabras, pero no tenemos un dominio demasiado extenso sobre las palabras que usamos. Sería ideal controlar las palabras porque cuando uno no las controla, ellas lo controlan a uno y hablan por uno. Siempre pasa: las palabras siempre dicen mucho más de lo que uno querría y eso obviamente es incontrolable. Pero hay la posibilidad de decidir. Uno puede elegir con el tono. Decidir, por ejemplo, si va a poner falleció, murió, dejó de existir. Para cada cosa que uno quiera decir hay un registro muy amplio de palabras. Es bueno saber en qué léxico quiere uno moverse, para manejar el tono.

Y tratar de evitar lo que llamo las segundas palabras. Los periodistas creemos que nuestro oficio consiste en desechar la primera palabra que viene a la cabeza y usar la segunda. En lugar de murió, poner falleció; las cifras bajaron, pero ponemos descendieron. Así sucesivamente. Los diarios están plagados de segundas palabras, que para mí son el signo más definitivo de algo kitsch, de manierismo, de comprar el jarrón de porcelana con flores violetas en vez del vaso sencillo de vidrio recto. La primera palabra casi siempre es la mejor. Si uno usa una segunda para demostrar que sabe muchas palabras, si el único recurso que tiene es ese, es porque está jodido. Me parece que uno tiene formas más elegantes de contar, formas que tienen que ver con el tono, el ritmo, el punto de vista.

El caso paradigmático de segundas palabras al poder es el frenesí por la sinonimia. Caer en una tormenta de sinónimos so pretexto de que queda feo repetir algo. ¿Por qué queda feo repetir? Si estoy convencido de que esa es la palabra ¿por qué no la puedo decir ocho veces? ¿Qué pasa? ¿El lector va a decir que soy un poco burro? Un sinónimo puede hablar a través de uno si no piensa mucho la palabra. Es central saber qué se está diciendo. Usemos diccionario. Interesémonos por las palabras. Son la única materia prima que tenemos.

Hay un verbo muy noble en castellano que es decir, dijo, dice. Por alguna razón creemos que tenemos que usar toda esta sinonimia (señaló, advirtió, indicó) que además nos traiciona. Se usa explicó cuando alguien simplemente dijo algo. O declaró cuando dijo buenos días. Cada uno de estos verbos sustitutivos conlleva un juicio sobre cuál fue la intención del tipo cuando lo dijo. Si uno dice advirtió está haciendo juicios de que el fulano lo dijo “para que”. Conlleva un significado que uno no le quiso dar a la expresión sino que se coló por no usar “dijo”. Nunca uso otro verbo que no sea “dijo”, “dice”, “dirá” o “había dicho”. Es más elegante y preciso. Es una primera palabra. Si cada tanto hay que subrayar que lo que hizo no fue solo decir sino amenazar, puede que uno lo diga, pero ahí ya va a tener peso.

Usar las primeras palabras es un pequeño paso hacia una forma de saber qué palabras usa uno y por qué. Cada momento estamos eligiendo la palabra tal en vez de la palabra cual. Cuánto más sepamos por qué estamos eligiendo cada palabra, mejor vamos a escribir, porque vamos a estar controlando lo que escribimos. Para eso hay que leer mucho y saber qué significan las palabras.

Si cada día uno se entera de una o dos palabras, de dónde vienen, cómo se pueden usar, al cabo de dos años tiene mil palabras más y va a poder usarlas como le dé la gana y no ser usado por ellas. No deberíamos permitir que las palabras nos pongan en un lugar donde no queríamos estar. Usar la palabra fallecer ya me hace ser parte de determinada retórica, determinado tono. También es importante cuidar la gradación de las palabras. Uno tiende a usar palabras muy fuertes muy rápido y esas palabras no dejan espacio para seguir adelante. Después, cuando realmente se quiere decir algo, no hay cómo decirlo ni el lector lo va a creer.

Lo que más hace avanzar la narración es el verbo. Me gusta que las situaciones verbales se expresen con verbos. Lo directo tiene mucha más fuerza. Si estamos contando una de acción (otra cosa sería si estamos describiendo un paisaje) es mejor el toc-toc-toc, el ritmo rápido, el golpe. Las formulaciones directas. No perder aliento en oraciones subordinadas, que son la muerte del ritmo. Muchas subordinas pueden evitarse o reemplazarse por los dos puntos. Los dos puntos implican una continuidad, una relación de causa-consecuencia.

Uno de los problemas que se tienen es cómo introducir frases. Empezar una frase es difícil, uno parece estar obligado a alguna introducción, a poner algo antes para ayudarse, una muleta que no sirve para nada. Usamos algún tipo de adverbial de tiempo o de consecuencia –entonces, por lo tanto– y esos suelen ser los momentos más pesados de una frase porque después uno ya está contando lo que tiene que contar. Hay que cuidar esas transiciones porque pueden arruinar una buena frase. La forma como uno empieza la frase determina de qué modo se va a leer. Algunos conectivos no son necesarios. Se quitan y no pasa nada.

No hay que enunciar lo que se va a hacer sino hacerlo. Cuando uno relee lo escrito encuentra que ha puesto cosas innecesarias. La aspiración máxima es que todo lo que haya en el texto sea necesario para él. Eliminar lo superfluo, lo que no quiere decir necesariamente ser seco ni austero. Se puede ser barroco y llenar todo de palabras sin que nada sea superfluo, pero eso es más complicado. Yo leo lo que escribía hace quince años y digo ¡cuántas palabras usaba! Ahora escribo con menos palabras, menos adjetivos, menos fórmulas y menos ganas de sorprender a nadie. Supongo que es un camino habitual: cuando uno empieza necesita que digan ¡ah, miren, qué bárbaro! Después se le pasa y puede escribir tranquilo.

Cuidar también que no haya ritmos demasiado distintos. Actuar en vez de reproducir. Concentrar. Poner solo lo necesario para contar lo se quiere contar. Uno tiene una cantidad de información recogida, pero debe ir cincelando el texto como una escultura hasta que quede lo que uno quiere presentar. La crónica, así como el relato, debe dar la sensación de que todo lo que narra es necesario.

Comas y adjetivos

Las comas son otro de los grandes flagelos de la humanidad. Uno echa comas sobre el campo y espera que crezcan. Somos muy generosos. Deberíamos controlarlas más. Una coma no puede separar el sujeto del predicado y sobre todo del verbo. Dos comas se anulan a menos que encierren una idea. El mal uso central de la coma es confundirla con una señal respiratoria: ahora ¡a respirar!

La coma es un signo ortográfico que organiza el sentido de una oración. Hasta aquí llegó cierta idea, lo que hay entre estas comas es otra idea de otro nivel respecto al resto. Así como con el punto termino una exposición y empiezo otra, la coma sirve para que dentro de una idea haya un subsector que está separado del otro. Por eso no se separan sujeto y predicado, se necesitan mutuamente. ¿Usarla porque se suceden ideas? Esa no es su función, a menos que se esté enumerando.

El punto y coma es muy útil y muy poco usado. Es una forma de separación. En nuestra jerarquía es un poco más que una coma y un poco menos que un punto. Cuando se quiere separar dos ideas bastante pero no tanto como para decir “aquí termina una enunciación y empieza decididamente otra”, puede usarse el punto y coma. En periodismo no se usa casi nada. Ha sido reemplazado por el punto, lo cual es perder una posibilidad, perder la riqueza de usar un signo más.

Los adjetivos antepuestos son otra de las marcas de aquel jarrón con flores violetas. Los adjetivos están muy cómodos después de los sustantivos. La estructura con la que pensamos nuestro idioma tiende a dar primero el sustantivo y después adjetivarlo. Hay idiomas donde no es así, el inglés suele ser al revés. En el castellano corriente el adjetivo antepuesto es como un signo de una supuesta belleza que me parece del mismo orden que las segundas palabras.

Cuando hay una sucesión de adjetivos, cuando no hay sustantivo que se libre de un adjetivo, se vuelve un cliché que habría que derrotar. Cambia mucho si uno usa un adjetivo a conciencia, para subrayar algo, para producir un efecto, que si lo usa porque va saliendo así. Si se pone un adjetivo en cinco líneas ese adjetivo tiene mucha fuerza, pero si a cada sustantivo se le pone un adjetivo ya es como una costumbre, una formulación que de tan repetida no va a decir nada.

La música de las palabras

¿Suena bien lo que escribimos? Más allá de los significados, también es una cuestión de sonido. Leerlo, oírlo, repetirlo, mirar qué suena mejor. Buscar frases placenteras. Para lograr un ritmo, un arrullo, es central ir oyendo lo que se escribe y hacer pequeños ajustes que permitan que una frase fluya mejor. Esto es en lo que más trabajo, en eliminar esos ruidos que parecen tonterías pero marcan diferencia. A veces me paso un rato buscando una palabra no porque no consiga decir lo que quiera decir sino porque faltan sílabas o sobra una sílaba.

Es una condición casi indispensable tener en la cabeza las músicas que le van bien al idioma. Es cierto que el lenguaje se constituye a partir de la poesía y la buena poesía es el momento de mayor concentración del idioma. Dar vueltas por la poesía es bueno. Empaparse, imbuirse de cierta manera de escribir, escuchar.

En castellano, las frases de siete, ocho, diez y once sílabas van mejor que otras combinaciones. Casi nadie tiene en cuenta esto cuando escribe. No se trata de ir contando frase por frase, pero con el tiempo y la práctica uno se va dando cuenta. La medida del romance, ocho, es la métrica más popular, es cortita. El endecasílabo es más sereno, da más aire. El alejandrino está construido en dos partes de siete más siete, porque catorce puede resultar largo y pomposo. Usar estos ritmos hace que el castellano que uno produce sea más fluido y agradable.

Tratar de darle mucha atención al sonido de lo que escribimos. A ese ritmo que remite a lo auditivo, que remite al sonido que tiene eso si se lo pronuncia, si se lo dice, no a lo que en general se entiende como lenguaje oral, que es tratar de reproducir la forma en que hablamos. Atender a la música de las palabras.

Una voz propia

De lo que se trata es de encontrar una voz que los demás reconozcan como de uno. Que alguna vez suceda que algunos lectores lean un pedacito de un texto y digan esto es de tal persona. Encontrar nuestra propia voz, nuestro propio estilo, nuestra manera de decir las cosas y no estar cerrado a las posibilidades. Eso incluye lo que a uno se le ocurra y también lo que uno pueda copiar.

Uno casi siempre empieza copiando y si no lo hace conscientemente lo hace sin darse cuenta. Leer es ir incorporando fórmulas, maneras que después uno va a reproducir. Hay casos en que uno puede hacerlo de forma más notoria, para ir armando su propia voz. No teman copiar, robar ideas, formas, giros, tonos; solo sería penoso si uno copia una cosa y no sale de ahí, queda como anclado. Pero usar modelos para incorporarlos y tratar de salir adelante a partir de ahí, está bien.

Para encontrar la voz hay que leer mucho y leer con esa intención: pensando qué de todo eso me va a servir, qué voy a poder usar. Si uno lee con esa intensidad algo se le pega del ritmo, del tono. Algo le va quedando y lo va usando en su propia producción. La mejor manera de aprender a escribir es leyendo. Se puede hablar, pensar, hacer muchas cosas para escribir mejor, pero la absolutamente indispensable es leer. Leer atentamente y pensar ah, yo podría hacer algo así, yo podría desarrollar esto. O simplemente escuchar un ritmo, seguir el sonido de la prosa, ir dejándose llevar por ciertos recursos.

Hoy nos parece tan importante la originalidad sin saber que en eso sí que somos originales, porque hasta hace ciento y pico de años la originalidad no le importaba a nadie. Retomar algo que había sido hecho y hacerlo de nuevo, con una ligera variación, era perfectamente lícito. Lo digo para autorizar cualquier tipo de plagio, de robo, si va a llevarnos después a encontrar nuestra propia voz.

La estructura

Ninguna historia me ha dicho cómo contarla. A mí la historia no me habla. Eso me funciona por sobresaltos: este puede ser un principio, tengo que organizar la estructura de tal manera. Cuando voy por la calle pienso: lo central es la historia de fulano, con esa historia voy a estructurar todo y lo demás lo meto alrededor. La idea de intuición no exculpa del esfuerzo, el interés, el entusiasmo, la formación, la búsqueda. No hay tal cosa como intuición en el sentido de iluminación externa. Son procesos que dependen de lo que uno pueda haber hecho, de lo que uno pueda haber acumulado, solo que no están conscientes.

Uno se enfrenta a una historia con un determinado prejuicio, con un juicio previo. Al ir a un sitio uno va más o menos decidido de lo que va a contar, pero hay que estar lo suficientemente abierto como para decir: no, en realidad la historia no es esa, o es esa pero a través de otra vía que le da una vuelta radical. Esto lo que exige es un examen constante de qué es lo que uno está haciendo.

Si yo estoy haciendo una crónica, a partir del momento en que empiezo el trabajo de campo voy armando una estructura, o guión, como lo llamo. Cuando ya tengo algunas cosas pienso: abro con tal, después viene tal, después cual, en el medio me faltaría algo, ¿qué puede ser? Cada noche, cada mañana, reviso mi estructura y veo qué de lo que ha ido pasando la modificó y qué voy a necesitar para completar los agujeros que se han creado. Pero siempre dispuesto a que pase algo que le dé vuelta. Y en general pasa, es bueno que pase, uno no se encuentra necesariamente el principio de su texto el primer día. La estructura no solo permite saber qué se está haciendo y cómo, sino qué falta por hacer.

Todo el tiempo hay que estar tratando de entender cuál es la historia que se quiere contar, cual es la historia que va a completar, a redondear, a darle sentido a lo que uno está haciendo. Es bueno acostumbrarse a trabajar de esa manera, aun cuando no se tenga el tiempo largo para sentarse a escribir. Ir editando en la cabeza, editando casi en el sentido cinematográfico: lo que me va servir es esto, necesito hacer otra pregunta, tengo que ir a ver a tal persona para que me hable de tal cosa. De la misma manera uno puede ir armando en la cabeza la estructura de la nota que va a hacer. Si uno va pensando qué es lo que tiene, qué debe conseguir, cómo va a organizarlo, hay menos riesgo de que se escape algo.

Para estructurar un texto una posibilidad es buscar un hilo conductor central e incrustar en ese hilo el resto de las cosas que uno quiere contar. Por supuesto también se puede hacer un relato que respete la cronología, o un relato que tenga que ver con el propio recorrido del cronista. Hay muchas posibilidades. Lo importante es que la estructura tenga orden. Si coexisten dos historias, por ejemplo, hay que tener claro cuáles son y encontrar una estructura que permita dejárselo claro al lector. Debe haber marcas que aclaren dónde estamos y por qué.

Siempre trato de pensar la estructura con cierta espacialidad. La tengo que ver. Hay una composición casi pictórica en la forma en que uno imagina un texto, hay unas simetrías, unas formas que se engranan, se contraponen, se completan. Me gusta poder verlas, por eso mismo tiene que tener esa calidad espacial.

Pensar lo que uno está contando en términos visuales es una buena manera. Pensar las crónicas como una sucesión de imágenes cuya distancia con lo mirado va a marcar la manera en que las cosas van a ser contadas. Elegir los planos que se van a usar en cada momento. No quedarse lejos mucho tiempo en planos generales sin mostrar nada que llame particularmente la atención. El plano general sirve para usarlo por momentos, para pasar rápido a un primer plano, a un plano medio, a un plano americano, a un primerísimo plano.

Esa sensación visual es bien significativa cuando uno está escribiendo una crónica. Qué uso de los planos hacer, cuándo se pone qué plano. Tenemos el ojo bastante acostumbrado por las películas. Se puede hacer el ejercicio de mirar dos o tres películas que a uno le gusten, analizando qué planos va usando el realizador en cada momento. De ahí uno aprende un poco sobre cómo componer un texto.

Suelo mantener la idea de que en los textos haya como unidades más o menos autónomas, conjuntos de párrafos que uno llama bloques (nombre no muy feliz). Cada bloque debe tener su apertura, su desarrollo, su cierre, sus nudos dramáticos, sus momentos de mayor intensidad, sus personajes. Me gusta trabajar cada uno como una unidad en sí y a la vez ir viendo cómo cada bloque se relaciona con el anterior y con el posterior. Es interesante armar enganches por oposición, por causalidad, por continuidad, entre el final de un bloque y el otro.

Algunas cosas dentro del texto merecen más énfasis que otras: hay que darle ese énfasis para que la escritura no sea monocorde, que sus altos y bajos correspondan a lo que uno esta tratando de contar en cada momento. Manejar los cambios de intensidad. Darle más aliento a la información, sin apretujarla. Buscar matices en la escritura. No contar demasiado parecido cosas que no lo son. No contar las cosas como si fueran un registro notarial. No son un registro: son un relato. De nuevo qué opción tomamos: decir o poner en escena.

Los diálogos

Cómo ponemos en el texto los diálogos o las líneas de citas textuales. A mí me gusta sacarlas del cuerpo del texto porque me parece que airea el espacio. Me gusta con un guión de diálogo, afuera, y no incluyo el verbo dentro de esa línea. Cuando pongo el verbo, lo pongo abajo. Creo que una línea de diálogo es ya en sí una unidad y no me gusta ensuciarla con el dijo, pensó, declaró.

Hace un tiempo usaba mucho lo que llamaba “el efecto V” (lo bautizamos así con un amigo porque la autoría era del escritor Manuel Vicent), que se trataba de usar líneas de diálogo para separar unidades del relato en vez de poner un subtítulo, por ejemplo. Cuando quería dar sensación de continuidad pero separar un bloque de otro. A veces los párrafos muy largos le dan al lector la sensación de miedo, de que se está metiendo en un túnel muy interminable.

Cuando uno toma un diálogo o una cita debe ser muy preciso. Poner atención a que la gente habla como habla, no como dicen los manuales de estilo que hay que hablar. La forma como alguien dice algo es por lo menos tan importante como aquello que dice. Sin embargo, los periodistas están convencidos de que pueden hacérselo decir en el idioma en que les parece conveniente.

La manera en que habla alguien es información y contribuye a crear el clima, a dibujar el personaje. Eso que hacen en las entrevistas que no hay frases que no terminen, no hay titubeos, no hay muletillas, no hay correcciones, no hay errores, todo está según las reglas de la Real Academia... La gente en general no habla según las reglas de la Academia. No es que haya que reproducirse exactamente cada palabra dicha sino crear el mismo efecto con las herramientas que se tienen.

Si uno introduce un personaje en un texto no es muy difícil encontrar las tres o cuatro características que lo definen. Pero hay que estar atento y tener ganas de buscarlas. Hay que ir con esa premisa. Mirar todos los detalles posibles. El personaje tiene que estar definido para que exista, tener esos rasgos que lo perfilen. Cómo está vestido, cómo se mueve, cosas que si uno las pone cambian el espesor de lo que se está escribiendo. Lo hacen más verosímil. Cualquier lector va a creer más en un personaje que tiene ciertas características, que es alguien.

La entrevista

La entrevista es un género injustamente maltratado desde el punto de vista de la escritura. Es un género que ejercita mal nuestro periodismo. En la entrevista la escritura renuncia a cualquiera de sus atribuciones y lo único que hace es demostrar su inferioridad con respecto a los demás canales: si uno ve una entrevista con fulano en televisión, lo está escuchando, está viendo lo que hace y tiene una serie de información sobre él; si la oye por radio escucha a fulano y sus tonos, además de lo que dice. Pero si esa entrevista la lee en la prensa, en el 98 por ciento de los casos va a leer solo el texto mal transcrito de lo que fulano dice. Es el caso más claro en el cual la escritura se presenta inferior a los otros medios.

Supongo que es así básicamente por pereza: un periodista va a hacer una entrevista, pone el grabador, charla un rato y después transcribe ocho preguntas y ocho respuestas. Me da la sensación de que es mucho decir que eso es un periodista. Ha hecho el trabajo de tratar de pensar algunas preguntas, también en la mayoría de los casos no ha pensado las preguntas. Pero aún habiendo hecho todos los deberes –que para una entrevista es leer todo lo que uno pueda sobre ese fulano y armar una sucesión de preguntas que es de alguna manera un esqueleto de la nota que se va a hacer– desaprovecha las posibilidades de la escritura.

En nuestros medios hemos llegado a considerar entrevista a la transcripción notarial de los fragmentos de un diálogo, con lo cual el periodista desde el momento en que sale de la casa del entrevistado se transforma en un ser inútil. Un periodista tendría que tener un poco más de orgullo y ser un poco más que eso. Cuando uno va a hacer una entrevista tiene que ir con el mismo espíritu de la crónica, del cazador, con la mirada que busca. Una entrevista es un texto periodístico en el cual puede usarse todo tipo de recursos, como en cualquier otro.

Debería estar prohibido hacer una entrevista sin tener un buen cuestionario armado. Saber bien a dónde voy, intentar mostrarle al entrevistado que no solo conozco lo que hace, sino mostrarle cierta complicidad sobre todo si es entrevista escrita. Esto le abre espacio para que cuente y seguro va a dar un resultado infinitamente mejor que cuando uno va a pelearse con el entrevistado.

Me parece que lo que funciona mucho en una entrevista es callarse la boca. No hay nada más efectivo para hacer hablar a alguien que callarse la boca. No saltar rápidamente a la siguiente pregunta, sino quedarse callado, esperando. El noventa por ciento de la gente habla y ahí es cuando va a empezar a hablar sin saber qué va a decir. Ahí es cuando la charla se vuelve una charla.

Hace muchos años me divertía haciendo siempre una pregunta: ¿para qué sirve lo que hace? Es extraña, descoloca a la persona. En las entrevistas trato de preguntar por el poder. Es interesante también una entrevista cuando de alguna manera consigue poner en escena las obsesiones del entrevistador. Es lo que va hacer que esa entrevista no sea igual que las otras cien mil que se publican.

En una entrevista la idea es ir mezclando diálogos con narración, tanto como en una crónica. Esto le va a dar más riqueza. En el diálogo importa la verosimilitud. Que sea verosímil como lenguaje del entrevistado, como lenguaje del entrevistador, como parte de esa situación. A veces cambiar el orden de las preguntas cambia el sentido, si eso se produce yo no lo hago. Pero si no lo cambia y además contribuye a mejorar el relato, a hacerlo más comprensible, fluido, no tengo problema. Me gusta jugar con la mezcla de discurso indirecto y discurso directo. Por un lado poner lo que dijo (discurso directo) y de repente cortar y decir “y después siguió contándome que” (indirecto, uno dice lo que el otro dijo).

Una entrevista es un relato para cuya producción uno tiene que ir y hablar con alguien. Un relato donde hay dos personajes, el entrevistado y el entrevistador. Hay un escenario, hay datos que forman el contexto. Como una crónica, requiere encontrar una buena entrada, un buen final, regular los tiempos, en un momento acelerar un poco, en otro hacerlo más lento –si se quiere decir algo que exige más elaboración. Hacer uso de los tres tiempos centrales que tiene el castellano.

Creo que todo lo que uno ve y oye es material periodístico. El off the record no termina de convencerme. Me parece que es otra expresión del contubernio entre sectores de poder, políticos y periodísticos. A mí no me interesa mucho el periodismo que tenga que ver con gente que pueda desmentirme. Me interesa contar las historias de los que no salen normalmente en los diarios.

El perfil

La entrevista debería estar más mezclada con el perfil. Por alguna razón el perfil lo hacemos poco en Latinoamérica, los anglosajones son los que más y mejor lo practican. Es un genero precioso, requiere más trabajo. Puede ser esa una razón por la cual no se hace, pero quizás también porque da un poco de miedo hablar de la gente que merecería perfiles con palabras que no sean las que él y su entorno sugieren.

Mientras en la entrevista hay una sola fuente, en el perfil hay muchas. Hay otra gente que va a decir algo sobre el personaje. El texto se arma no solo con lo que el personaje dice y con lo que uno ve sino con lo que otros dicen. Cuánto más central esté la presencia del personaje, más parecerá una entrevista; cuánto más haya alrededor pintura de quien lo escribe, más cercano estará al perfil.

La versión más minimalista de este género –que los americanos hacen con frecuencia bien– es esa especie de collage de voces: entrevistan a veinte personas para que cuenten algo sobre fulano y después publican fragmentos de lo que cuenta cada uno, con una edición casi cinematográfica. Así se va armando el retrato del personaje. Es atractivo, da resultados preciosos. Tiene buen ritmo, va y viene, salta de un extremo al otro según quién hable y cuenta una historia. Ese sería el grado cero del perfil. A partir de ahí se iría desarrollando a medida que uno trabaja con los testimonios. Algunas cosas las contaremos con nuestra voz y otros quedarán como testimonios. Es un género que vale la pena rescatar.

Editores y lectores

En el periodismo sucede que cuando se dan cuenta de que eres bueno haciendo algo consiguen la manera de que no lo hagas más. Debe ser una cosa de protección del idiota. Cuando alguien muestra que no es tan idiota, so pretexto de premiarlo, consiguen que no lo demuestre. Lo cierto es que desde distintos sectores –individuales, institucionales– hay como una pelea para romper con eso.

A mí me costó bastante tiempo que no me pagaran menos por escribir. En algún momento empecé a dirigir medios. Eso tiene su atractivo, ver cómo se crea el espacio, etc., pero llegó el día en que quise escribir otra vez y eso significaba un descenso económico fuerte. Tuve que pelear para que no fuera así. Creo que poco a poco algunos han ido consiguiendo que escribir no sea castigado económicamente, que los dueños de los medios entiendan que es bueno pagarle bien a alguien porque escribe bien. En algunos espacios está apareciendo la conciencia de que eso es digno de ser pagado. Pero hay que seguir peleando.

¿Cómo hemos hecho para pensar que los lectores son idiotas? Los editores en general creen que el lector no lee, con lo cual lo ponen en el limbo de la indefinición, porque un lector que no lee pasa a ser una no-entidad. Ese es un problema grave porque hay géneros que no funcionan en cinco mil o en seis mil caracteres. Si uno quiere contar una crónica en la que establezca ciertos personajes, ciertos ambientes, ciertas situaciones, necesita espacio para eso.

Hace cuarenta años los escritores pensaban que los lectores eran súper inteligentes y por ello había que dedicar los mayores esfuerzos que uno pudiera para estar a su altura. Ahora parece ser que la situación fuera casi la contraria: pensamos que el lector es alguien a quien hay que explicarle todo porque es tan tonto que si no se le explica, si no se le hace fácil, corto, simple, no va a entender nada. Eso es decididamente triste. Se le llena todo de recuadritos, de dibujitos, de fotitos, porque se cree que el lector es alguien que no lee y si lee se está equivocando. El recuadro es una derrota del cronista. Es no confiar que en un solo texto va a poder interesar al lector, engancharlo para todo el recorrido.

La pirámide invertida también es un gesto de resignación del periodismo: mi lector no va a llegar ni a la línea veinte, entonces le cuento todo en las cinco primeras, por lo que el lector no llega a la veinte ya que todo se le ha dicho en las cinco primeras. Es una confesión de impotencia del periodista. Sería bueno tener la soberbia de pensar que sí lo vamos a mantener y que le podemos contar las cosas a lo largo de veinte líneas o más. Los cuentos lo que buscan es eso: que el lector llegue al final y que haya cosas que lo impulsen a seguir y a seguir.

¿Por qué la televisión se cree que tiene derecho a enseñarle al espectador a mirar y los diarios no creen que tienen el derecho de enseñarle al lector a leer? Si queremos tener la oportunidad de trabajar de otra manera, tenemos que proponerle al lector otras formas de acercarse a lo escrito, tenemos que conseguir quién sea capaz de recibir aquello que vamos a producir. Si no creamos lectores no podemos ser periodistas mejores, no podemos ser periodistas distintos. Obviamente desafiar a los lectores supone desafiar a los editores primero, y antes supone desafiarnos a nosotros mismos (mucho más que a editores y lectores). Desafiarnos a ser capaces de hacer algo que no sea la papilla de siempre.

Editores y lectores

En el periodismo sucede que cuando se dan cuenta de que eres bueno haciendo algo consiguen la manera de que no lo hagas más. Debe ser una cosa de protección del idiota. Cuando alguien muestra que no es tan idiota, so pretexto de premiarlo, consiguen que no lo demuestre. Lo cierto es que desde distintos sectores –individuales, institucionales– hay como una pelea para romper con eso.

A mí me costó bastante tiempo que no me pagaran menos por escribir. En algún momento empecé a dirigir medios. Eso tiene su atractivo, ver cómo se crea el espacio, etc., pero llegó el día en que quise escribir otra vez y eso significaba un descenso económico fuerte. Tuve que pelear para que no fuera así. Creo que poco a poco algunos han ido consiguiendo que escribir no sea castigado económicamente, que los dueños de los medios entiendan que es bueno pagarle bien a alguien porque escribe bien. En algunos espacios está apareciendo la conciencia de que eso es digno de ser pagado. Pero hay que seguir peleando.

¿Cómo hemos hecho para pensar que los lectores son idiotas? Los editores en general creen que el lector no lee, con lo cual lo ponen en el limbo de la indefinición, porque un lector que no lee pasa a ser una no-entidad. Ese es un problema grave porque hay géneros que no funcionan en cinco mil o en seis mil caracteres. Si uno quiere contar una crónica en la que establezca ciertos personajes, ciertos ambientes, ciertas situaciones, necesita espacio para eso.

Hace cuarenta años los escritores pensaban que los lectores eran súper inteligentes y por ello había que dedicar los mayores esfuerzos que uno pudiera para estar a su altura. Ahora parece ser que la situación fuera casi la contraria: pensamos que el lector es alguien a quien hay que explicarle todo porque es tan tonto que si no se le explica, si no se le hace fácil, corto, simple, no va a entender nada. Eso es decididamente triste. Se le llena todo de recuadritos, de dibujitos, de fotitos, porque se cree que el lector es alguien que no lee y si lee se está equivocando. El recuadro es una derrota del cronista. Es no confiar que en un solo texto va a poder interesar al lector, engancharlo para todo el recorrido.

La pirámide invertida también es un gesto de resignación del periodismo: mi lector no va a llegar ni a la línea veinte, entonces le cuento todo en las cinco primeras, por lo que el lector no llega a la veinte ya que todo se le ha dicho en las cinco primeras. Es una confesión de impotencia del periodista. Sería bueno tener la soberbia de pensar que sí lo vamos a mantener y que le podemos contar las cosas a lo largo de veinte líneas o más. Los cuentos lo que buscan es eso: que el lector llegue al final y que haya cosas que lo impulsen a seguir y a seguir.

¿Por qué la televisión se cree que tiene derecho a enseñarle al espectador a mirar y los diarios no creen que tienen el derecho de enseñarle al lector a leer? Si queremos tener la oportunidad de trabajar de otra manera, tenemos que proponerle al lector otras formas de acercarse a lo escrito, tenemos que conseguir quién sea capaz de recibir aquello que vamos a producir. Si no creamos lectores no podemos ser periodistas mejores, no podemos ser periodistas distintos. Obviamente desafiar a los lectores supone desafiar a los editores primero, y antes supone desafiarnos a nosotros mismos (mucho más que a editores y lectores). Desafiarnos a ser capaces de hacer algo que no sea la papilla de siempre.

Tener ganas

Es muy probable que nadie venga a ofrecerle a uno el espacio para hacer lo que quiere. Todo depende de cuán convencido esté uno de que tiene ganas de dar la pelea. Muchas veces uno hace esto contra jefes, patrones, medios y depende de uno –y de las ganas que tiene de hacerlo– las posibilidades que tendrá de seguir haciéndolo. Uno pueden elegir desentenderse de cualquier intento de mejorar en ese sentido. Pero si lo que quiere es cambiar para mejor hay que dar la lucha.

Me pregunto cuán infranqueable, cuán ineludible es la obligación de un cierto formato. Para un editor lo más fácil es decir “hacemos como se ha hecho siempre”, sin complicaciones, sin esfuerzos; pero uno puede eventualmente entregarle dos opciones en el mismo espacio: una de ellas trabajada y escrita de otra manera. El editor en algún momento fue periodista, a veces hasta le puede interesar que uno le haga una oferta distinta si con eso puede llegar a mejorar lo que le pidió. Siempre se pueden encontrar maneras, si se tienen ganas.

A uno lo editan, pero lo editan mucho más en la medida en que se deja editar. Eso también tiene que ver con el grado de convencimiento que uno tenga de que lo que está haciendo y lo dispuesto que esté a defenderlo. A veces la defensa de ese convencimiento lo puede llevar a dejar un trabajo. Uno siempre negocia consigo mismo. Uno sabe hasta dónde tiene ganas de arriesgar y hasta dónde de preservar. Es una cuestión personal: si cumple con reglas que no siempre tiene ganas de cumplir o elige un espacio en el que no tenga que cumplirlas. Depende de lo paciente que sea cada uno. Yo me he pasado largas temporadas ganando mucho menos porque prefería tratar de ganármelas con un trabajo que me gustaba más. Pero hay que estar convencido de que hay otra cosa que uno quiere hacer.

En cualquiera de las opciones que uno tome lo que me parece que no vale es echarle la culpa a los otros. Finalmente uno es el responsable de sus decisiones, de lo que hace y de lo que no hace, de cuánto soporta y de cuánto no soporta. Uno sabe que las condiciones en las que tiene que ganarse la vida muchas veces no son las que uno querría, pero también sabe hasta dónde quiere negociar y cuánto le importa. Puede ser muy legítimo que a uno no le importe mucho escribir en primera persona, por ejemplo, pero si uno decide que quiere hacerlo es su responsabilidad. En eso y en cualquier otra cosa. Siempre se ha demostrado que los que han querido han encontrado alguna manera más o menos trabajosa de sortear los obstáculos, y eso supone levantarse dos horas antes o dormirse después o no salir los sábados o ganar menos y aguantarse los problemas el fin de mes.

Hay que buscársela. Y sobre todo hay que tener entusiasmo. Atreverse a buscar, a querer. A uno puede no salirle lo que intenta, pero la satisfacción de saber que lo ha intentado es mucho más que la resignación de no intentarlo nunca. Creo que hay que probar. Seguir buscando y buscando. De hecho elegimos una profesión que consiste en buscar, buscar información, buscar vínculos, buscar interpretaciones, buscar formas de entender el mundo. Ya que elegimos eso para el desarrollo de nuestro trabajo, supongo que no nos va a resultar muy difícil elegirlo también con respecto a las formas que le damos a nuestro trabajo. Pasamos el día buscando información, comprensión, análisis, esclarecimiento. ¿Por qué no buscar también formas nuevas de que eso termine en las manos del lector? Es querer que las cosas se hagan un poco mejor. Vale la pena.

El final

Tengo la sensación –pero es sobre todo eso, una sensación, no creo poder justificarla– de que, así como el principio aparece durante el trabajo de campo, el final aparece en la escritura. A mí, por lo menos, me suele aparecer en la escritura. Y no siempre tengo muy claro qué tipo de final prefiero: me molesta que sean muy redondos –que retomen algo del principio, por ejemplo– o muy teatrales o muy moraleja de la fábula. De hecho cuando me encuentro con ese tipo de finales –a veces, incluso, en mi propio trabajo– me producen cierta incomodidad, algo parecido a la desconfianza.

Me interesa más, si acaso, un final que no parezca termina –el famoso final abierto, que postula la continuación y la indeterminación de lo que se ha contado– o incluso un final que ponga de algún modo en cuestión las convicciones que el lector se ha formado durante la lectura: no un final abierto sino un final abridor. Ese sería casi mi ideal –y de hecho lo uso bastante en mis novelas y un poco menos en mis crónicas: que el final le deje al lector la sensación de que tiene que repensar lo que ha leído, que quizás no todo sea como le pareció en primera instancia. Que nada es, en general, lo que parece.